第6回 肺炎

冬に気を付けたい感染症 ~肺炎~

2016.12.27

手洗い・うがいの習慣を 適度な運動 免疫力向上

【相談者】

Sさん 73歳女性。せきがなかなか治らず困っています。このまま肺炎になってしまうのではと心配になります。肺炎を予防するにはどうしたらいいでしょうか。

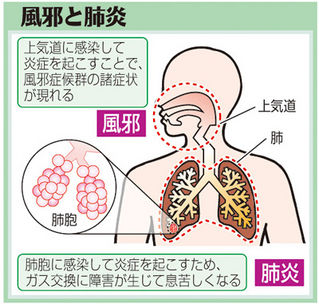

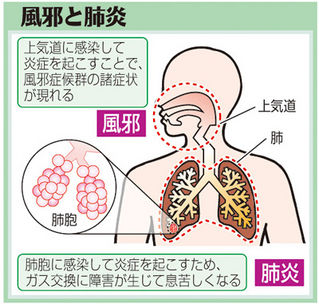

感染症としての肺炎は、原因となる微生物によって、細菌性肺炎、ウイルス性肺炎、マイコプラズマ肺炎などに分類されます。肺炎と風邪は違います。肺炎は肺胞に感染し、風邪は上気道に感染します。肺炎のほうが風邪より症状が重くなります。

■症状は?

代表的なのは発熱、倦怠(けんたい)感、食欲不振、せき、たん、胸痛、呼吸困難、頭痛などです。息が浅くなる、呼吸が速い、ぐったりする、食欲が無いなどの症状もあり、肺炎と気付かないまま悪化させることがあります。こうした症状が3~4日続くときは肺炎を疑って、すぐに医療機関を受診しましょう。

肺炎は、日本人の死因の中で、がん、心疾患に続いて第3位です。肺炎で亡くなる人の96・8%が65歳以上です。肺炎予防はとても重要です。

肺炎の感染は患者のせきやくしゃみ、会話した際に発生する水滴を浴びて細菌やウイルスを吸い込む場合(飛沫(ひまつ)感染)と、細菌やウイルスが付着したものに触れて口などに入る場合(接触感染)があります。

■原因は?

体調が悪い時や風邪をひいた後に肺炎球菌による肺炎などにかかりやすくなると言われています。また、加齢とともに免疫力が低下し感染しやすくなります。65歳以上の人は肺炎球菌ワクチンが定期接種となり、あらかじめ肺炎球菌に対する免疫をつくり、感染することを防ぐことができます。肺炎球菌ワクチンについては医療機関でご相談ください。

肺炎の原因で、肺炎球菌に次いで多い微生物がマイコプラズマです。小児や若い人の肺炎の原因として比較的多いのも特徴です。最もよく見られる症状はせきで、熱が下がった後も3~4週間続くことがあります。

2歳までにほぼ全員の子どもが感染するのがRSウイルス感染症です。4~6日の潜伏期間の後、鼻汁、せきや発熱などの症状が現れます。生後数週間から数カ月の乳児が初めて感染した場合は、細気管支炎、肺炎といった重篤な症状となることがあります。大人になっても感染しますが、症状は軽くなります。

■予防法は?

普段から手を洗う、うがいをするなどの習慣を身に付けましょう。適度な運動や規則正しい生活をすることで、免疫力を落とさないようにすることも大切です。心臓、腎臓、呼吸器などに慢性疾患を持つ人は治療をしっかり受けてください。

RSウイルス感染症の流行期は乳幼児を人混みに連れて行かないようにしましょう。

せきなどの症状のある方はマスクを着用するなど「せきエチケット」を守ることを心掛けてください。

このほか、食べ物や唾液を飲み込むことがうまくできなくなった高齢の人は、誤嚥(ごえん)性肺炎になることがあります。口腔内を清潔に保つこと、飲み込みやすい食べ物にするなどの工夫、飲み込みの力を低下させないことなどが大事です。食事の際にむせる方は要注意です。医療機関でご相談ください。

本格的な冬が到来しました。寒さに負けず、健康管理に気を配り、元気で良いお年をお迎えください。

【相談者】

Sさん 73歳女性。せきがなかなか治らず困っています。このまま肺炎になってしまうのではと心配になります。肺炎を予防するにはどうしたらいいでしょうか。

感染症としての肺炎は、原因となる微生物によって、細菌性肺炎、ウイルス性肺炎、マイコプラズマ肺炎などに分類されます。肺炎と風邪は違います。肺炎は肺胞に感染し、風邪は上気道に感染します。肺炎のほうが風邪より症状が重くなります。

■症状は?

代表的なのは発熱、倦怠(けんたい)感、食欲不振、せき、たん、胸痛、呼吸困難、頭痛などです。息が浅くなる、呼吸が速い、ぐったりする、食欲が無いなどの症状もあり、肺炎と気付かないまま悪化させることがあります。こうした症状が3~4日続くときは肺炎を疑って、すぐに医療機関を受診しましょう。

肺炎は、日本人の死因の中で、がん、心疾患に続いて第3位です。肺炎で亡くなる人の96・8%が65歳以上です。肺炎予防はとても重要です。

肺炎の感染は患者のせきやくしゃみ、会話した際に発生する水滴を浴びて細菌やウイルスを吸い込む場合(飛沫(ひまつ)感染)と、細菌やウイルスが付着したものに触れて口などに入る場合(接触感染)があります。

■原因は?

体調が悪い時や風邪をひいた後に肺炎球菌による肺炎などにかかりやすくなると言われています。また、加齢とともに免疫力が低下し感染しやすくなります。65歳以上の人は肺炎球菌ワクチンが定期接種となり、あらかじめ肺炎球菌に対する免疫をつくり、感染することを防ぐことができます。肺炎球菌ワクチンについては医療機関でご相談ください。

肺炎の原因で、肺炎球菌に次いで多い微生物がマイコプラズマです。小児や若い人の肺炎の原因として比較的多いのも特徴です。最もよく見られる症状はせきで、熱が下がった後も3~4週間続くことがあります。

2歳までにほぼ全員の子どもが感染するのがRSウイルス感染症です。4~6日の潜伏期間の後、鼻汁、せきや発熱などの症状が現れます。生後数週間から数カ月の乳児が初めて感染した場合は、細気管支炎、肺炎といった重篤な症状となることがあります。大人になっても感染しますが、症状は軽くなります。

■予防法は?

普段から手を洗う、うがいをするなどの習慣を身に付けましょう。適度な運動や規則正しい生活をすることで、免疫力を落とさないようにすることも大切です。心臓、腎臓、呼吸器などに慢性疾患を持つ人は治療をしっかり受けてください。

RSウイルス感染症の流行期は乳幼児を人混みに連れて行かないようにしましょう。

せきなどの症状のある方はマスクを着用するなど「せきエチケット」を守ることを心掛けてください。

このほか、食べ物や唾液を飲み込むことがうまくできなくなった高齢の人は、誤嚥(ごえん)性肺炎になることがあります。口腔内を清潔に保つこと、飲み込みやすい食べ物にするなどの工夫、飲み込みの力を低下させないことなどが大事です。食事の際にむせる方は要注意です。医療機関でご相談ください。

本格的な冬が到来しました。寒さに負けず、健康管理に気を配り、元気で良いお年をお迎えください。