第21回 ウイルス性肝炎

ウイルスで起こる肝臓の病気(上)~B型肝炎~

2018.1.16

主に血液で感染 多くは一過性 自然治癒

【相談者】

Tさん 60歳女性。自分が子どもの頃に亡くなった母親が肝臓の病気だったとは聞いていましたが、詳細は知りませんでした。最近妹がB型慢性肝炎と診断されて治療を受けることになり、妹から「お姉さんも一度検査をした方がいいって担当の先生から言われたよ」と連絡があり受診しました。

肝臓は、体の中でもっとも重い臓器で、栄養を蓄え、必要なときに供給する臓器です。また、消化を助けたり、身体に悪いもの解毒したり、ウイルスや細菌から身体を守ったりと、さまざまな機能があります。

肝炎になると全身倦怠(けんたい)感、食欲不振、下痢、嘔吐(おうと)、黄疸(おうだん)、発熱などがあります。

ウイルス性肝炎は、血液を介して感染するもの(B型、C型)と経口感染するもの(A型、E型)の大きく2種類に分かれます。血液を媒介するもののうち、B型の多くは一過性で自然治癒に至りますが、C型は慢性化し、進行が進むと肝がんになり、死に至ることもあります。

今回の相談者は、母親が肝臓の病気だったということで、B型肝炎の可能性があります。

■原因は?

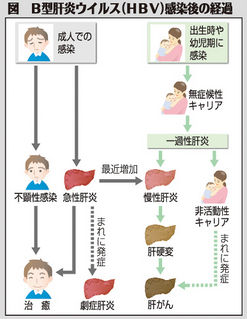

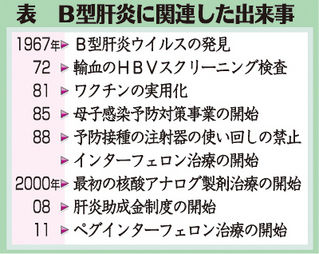

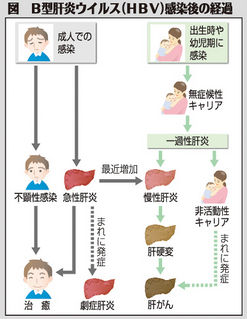

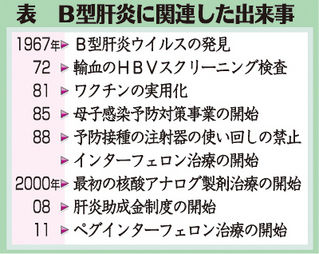

B型肝炎はB型肝炎ウイルス(HBV)が血液を介して感染する病気です。HBV陽性の母親からの出生時や、乳幼児期の集団接種時の注射の使い回しなどが持続感染の原因となります。

感染した場合、子供の頃はHBVが増殖しても肝炎が発症しない状態(無症候性キャリア)で経過します。思春期以降に一過性の肝炎が起こり、多くの人ではHBVがおとなしいウイルスに変化して肝炎が沈静化します(非活動性キャリアといいます)。

しかし、そうならなかった場合は、慢性肝炎から肝硬変や肝がんへと病気が進行する可能性があります(図)。

■治療は?

肝炎は血液検査で調べることができます。治療には注射と、飲み薬の2種類の方法があります。

インターフェロン(IFN)という注射には、ウイルスに対する体の免疫の力を強める作用があります。現在は週に1回注射するペグIFNが用いられますが、1年間通院する必要があり、副作用が起こることもあります。

一方、核酸アナログ製剤という飲み薬はHBVの複製そのものを止める薬です。長期間にわたって使用する必要があり、治療を中断すると肝炎の再燃や重症化の危険性があります。

肝炎の経過や状態を考慮して治療方法が決定されますが、いずれも自己負担額の助成制度があります。

■予防は?

感染予防として、1980年代後半から、HBV陽性の母親から生まれた子どものワクチン投与が始まり、集団接種での注射使い回し禁止によって乳幼児期の感染は防げるようになりました。

2016年からB型肝炎ワクチンは、全ての0歳児に原則無料で接種できるようになりました。成人の場合は一般に接種は有料ですが、医療従事者や血液に汚染されたものに接する可能性のある人は接種が勧められます。

また、HBVは性感染することがありますが、コンドームの使用で予防できます。不適切な針の使い回し(ピアスの穴あけ、入れ墨、覚せい剤や麻薬の注射など)でも感染します。

以前には成人後にHBVに感染してもほとんどの人が治癒すると言われていましたが、最近では過去に日本に存在しなかったタイプのHBVに感染して、成人であっても慢性肝炎に移行する例が問題になっています。

【相談者】

Tさん 60歳女性。自分が子どもの頃に亡くなった母親が肝臓の病気だったとは聞いていましたが、詳細は知りませんでした。最近妹がB型慢性肝炎と診断されて治療を受けることになり、妹から「お姉さんも一度検査をした方がいいって担当の先生から言われたよ」と連絡があり受診しました。

肝臓は、体の中でもっとも重い臓器で、栄養を蓄え、必要なときに供給する臓器です。また、消化を助けたり、身体に悪いもの解毒したり、ウイルスや細菌から身体を守ったりと、さまざまな機能があります。

肝炎になると全身倦怠(けんたい)感、食欲不振、下痢、嘔吐(おうと)、黄疸(おうだん)、発熱などがあります。

ウイルス性肝炎は、血液を介して感染するもの(B型、C型)と経口感染するもの(A型、E型)の大きく2種類に分かれます。血液を媒介するもののうち、B型の多くは一過性で自然治癒に至りますが、C型は慢性化し、進行が進むと肝がんになり、死に至ることもあります。

今回の相談者は、母親が肝臓の病気だったということで、B型肝炎の可能性があります。

■原因は?

B型肝炎はB型肝炎ウイルス(HBV)が血液を介して感染する病気です。HBV陽性の母親からの出生時や、乳幼児期の集団接種時の注射の使い回しなどが持続感染の原因となります。

感染した場合、子供の頃はHBVが増殖しても肝炎が発症しない状態(無症候性キャリア)で経過します。思春期以降に一過性の肝炎が起こり、多くの人ではHBVがおとなしいウイルスに変化して肝炎が沈静化します(非活動性キャリアといいます)。

しかし、そうならなかった場合は、慢性肝炎から肝硬変や肝がんへと病気が進行する可能性があります(図)。

■治療は?

肝炎は血液検査で調べることができます。治療には注射と、飲み薬の2種類の方法があります。

インターフェロン(IFN)という注射には、ウイルスに対する体の免疫の力を強める作用があります。現在は週に1回注射するペグIFNが用いられますが、1年間通院する必要があり、副作用が起こることもあります。

一方、核酸アナログ製剤という飲み薬はHBVの複製そのものを止める薬です。長期間にわたって使用する必要があり、治療を中断すると肝炎の再燃や重症化の危険性があります。

肝炎の経過や状態を考慮して治療方法が決定されますが、いずれも自己負担額の助成制度があります。

■予防は?

感染予防として、1980年代後半から、HBV陽性の母親から生まれた子どものワクチン投与が始まり、集団接種での注射使い回し禁止によって乳幼児期の感染は防げるようになりました。

2016年からB型肝炎ワクチンは、全ての0歳児に原則無料で接種できるようになりました。成人の場合は一般に接種は有料ですが、医療従事者や血液に汚染されたものに接する可能性のある人は接種が勧められます。

また、HBVは性感染することがありますが、コンドームの使用で予防できます。不適切な針の使い回し(ピアスの穴あけ、入れ墨、覚せい剤や麻薬の注射など)でも感染します。

以前には成人後にHBVに感染してもほとんどの人が治癒すると言われていましたが、最近では過去に日本に存在しなかったタイプのHBVに感染して、成人であっても慢性肝炎に移行する例が問題になっています。

ウイルスで起こる肝臓の病気(中)~C型肝炎~

2018.1.23

自覚症状なく重症化 肝がん患者の6割占める

【相談者】

Tさん 55歳男性。10年ほど前にC型肝炎と診断され、毎週1回、注射の治療を始めました。しかし2カ月たった頃から仕事に行けないほど倦怠(けんたい)感が強くなり中断してしまいました。それからは通院していません。最近、新聞やテレビでC型肝炎の新しい治療ができるようになったと知り受診しました。

「肝心要(かんじんかなめ)」と言うように、肝臓は体にとって最も重要な臓器の一つで、栄養の貯蔵、代謝、生成、解毒、消化液の産出などたくさんの働きをしています。

前回はウイルス性肝炎の中でも血液を媒介するB型について、多くは一過性だと説明しました。一方、ウイルス性肝炎でも、相談者のようなC型は慢性化し、自覚症状が少ないため、放置すると肝がんになり、死に至ることもあります。

■原因は?

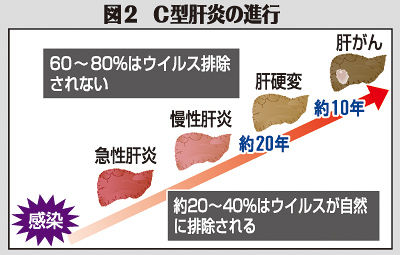

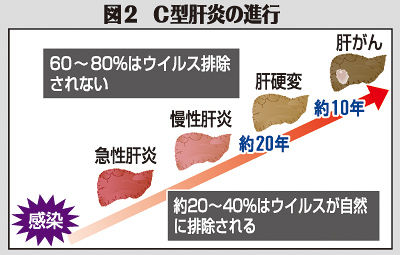

C型肝炎はC型肝炎ウイルス(HCV)が血液を介して感染する病気です。過去にわが国では輸血や血液製剤(血液を原料とした薬)の投与、注射針の使い回しなどで多くの人が感染しました。HCVに感染すると急性肝炎か症状の出ない感染(不顕性感染)になります。感染した人の60~80%ではHCVが排除されず、C型慢性肝炎へ移行します。

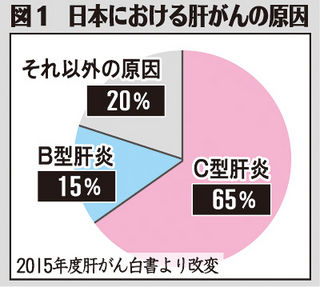

肝臓は「沈黙の臓器」と言われます。たとえ肝臓が病気になっても、働く力があるため自覚症状が出にくいためです。わが国では年間約3万人が肝がんで死亡していますが、その6割以上はC型肝炎が原因です(図1)。慢性肝炎は20~30年の経過で肝硬変や肝がんに進行する場合があります(図2)。

1990年ごろからHCVの混入を防ぐ対策が開始され、輸血や血液製剤での感染はほぼなくなりましたが、現在でも不適切な針の使い回し(覚せい剤や麻薬の注射、刺青、ピアスの穴あけなど)などで新たな感染が起こることがあります。

また日本全体で現在100万~200万人のHCV感染者がいると推測されていますが、その多くは自分が感染していることに気づいていない可能性があるといわれています。特に以前に輸血を受けたことがある人で、C肝炎の検査を受けたことがない人は、1回は血液検査を受けましょう。

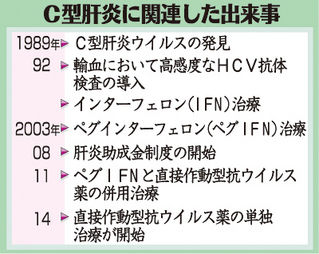

■治療は?

HCVはウイルスが持つ遺伝子型の違いで分類されます。日本人ではIa型が最も多く、次いでIIa型、IIb型となっています。

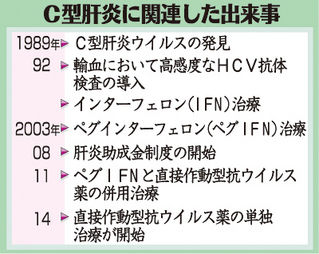

それぞれ使用する薬が異なりますが、いずれの型にもインターフェロン(IFN)という注射を主体とした治療と、HCVを直接攻撃する直接作動型抗ウイルス薬(DAA)という飲み薬の単独治療があります。どちらの治療もB型肝炎と同様に、肝炎助成金制度を利用できます。

現在、大部分の人では、2014年から開始されたDAAという飲み薬を単独で用いる治療が行われています。非常に高い治療効果があります。しかし、薬の効きにくい耐性ウイルスの出現という問題があります。

■注意点は?

またC型肝炎は、たとえ治療でHCVが消失しても肝がん発生の可能性があるため、定期的な検査を継続することが必要です。

C型肝炎はB型と違って感染予防のワクチンがありません。医療従事者や血液に汚染された器具や廃棄物に接する可能性のある人は、職場の感染予防策をしっかり守ることが必要です。

【相談者】

Tさん 55歳男性。10年ほど前にC型肝炎と診断され、毎週1回、注射の治療を始めました。しかし2カ月たった頃から仕事に行けないほど倦怠(けんたい)感が強くなり中断してしまいました。それからは通院していません。最近、新聞やテレビでC型肝炎の新しい治療ができるようになったと知り受診しました。

「肝心要(かんじんかなめ)」と言うように、肝臓は体にとって最も重要な臓器の一つで、栄養の貯蔵、代謝、生成、解毒、消化液の産出などたくさんの働きをしています。

前回はウイルス性肝炎の中でも血液を媒介するB型について、多くは一過性だと説明しました。一方、ウイルス性肝炎でも、相談者のようなC型は慢性化し、自覚症状が少ないため、放置すると肝がんになり、死に至ることもあります。

■原因は?

C型肝炎はC型肝炎ウイルス(HCV)が血液を介して感染する病気です。過去にわが国では輸血や血液製剤(血液を原料とした薬)の投与、注射針の使い回しなどで多くの人が感染しました。HCVに感染すると急性肝炎か症状の出ない感染(不顕性感染)になります。感染した人の60~80%ではHCVが排除されず、C型慢性肝炎へ移行します。

肝臓は「沈黙の臓器」と言われます。たとえ肝臓が病気になっても、働く力があるため自覚症状が出にくいためです。わが国では年間約3万人が肝がんで死亡していますが、その6割以上はC型肝炎が原因です(図1)。慢性肝炎は20~30年の経過で肝硬変や肝がんに進行する場合があります(図2)。

1990年ごろからHCVの混入を防ぐ対策が開始され、輸血や血液製剤での感染はほぼなくなりましたが、現在でも不適切な針の使い回し(覚せい剤や麻薬の注射、刺青、ピアスの穴あけなど)などで新たな感染が起こることがあります。

また日本全体で現在100万~200万人のHCV感染者がいると推測されていますが、その多くは自分が感染していることに気づいていない可能性があるといわれています。特に以前に輸血を受けたことがある人で、C肝炎の検査を受けたことがない人は、1回は血液検査を受けましょう。

■治療は?

HCVはウイルスが持つ遺伝子型の違いで分類されます。日本人ではIa型が最も多く、次いでIIa型、IIb型となっています。

それぞれ使用する薬が異なりますが、いずれの型にもインターフェロン(IFN)という注射を主体とした治療と、HCVを直接攻撃する直接作動型抗ウイルス薬(DAA)という飲み薬の単独治療があります。どちらの治療もB型肝炎と同様に、肝炎助成金制度を利用できます。

現在、大部分の人では、2014年から開始されたDAAという飲み薬を単独で用いる治療が行われています。非常に高い治療効果があります。しかし、薬の効きにくい耐性ウイルスの出現という問題があります。

■注意点は?

またC型肝炎は、たとえ治療でHCVが消失しても肝がん発生の可能性があるため、定期的な検査を継続することが必要です。

C型肝炎はB型と違って感染予防のワクチンがありません。医療従事者や血液に汚染された器具や廃棄物に接する可能性のある人は、職場の感染予防策をしっかり守ることが必要です。

ウイルスで起こる肝臓の病気(下) 経口感染

2018.1.30

海外での飲食に注意 肉の調理 よく加熱して

【相談者】

Sさん 20歳男性。海外旅行中、友人の忠告を聞かずに井戸水を飲んだり、加熱していない食べ物を平気で食べてしまいました。帰国後しばらくして倦怠(けんたい)感や微熱が続き、皮膚が黄色くなってきたため、病院を受診したところ、担当の先生から急性肝炎なのですぐに入院するよう言われました。

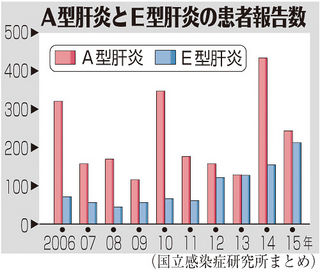

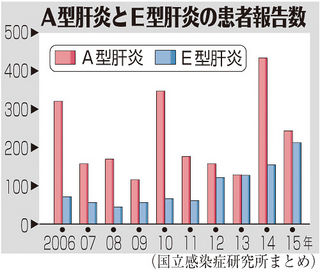

ウイルス性肝炎のうち、水や食物など経口感染するものにA型とE型があります。食中毒との違いは潜伏期間が長いことで、A型では2~6週間、E型では2~9週間です。急性肝炎を起こすと治るのに1カ月から3カ月かかります。

■A型肝炎とは?

A型肝炎は血液を介する感染ではなく、口からA型肝炎ウイルス(HAV)が入ってくることで感染します。海外の流行地域で汚染された水や食べ物を摂取して感染する場合や、日本国内で貝類などを摂取して感染が起こることがあります。国内では数年ごとに流行する傾向があり、感染者のふん便中のHAVが周りの人に感染して集団発生を起こすこともあります。

急性肝炎を引き起こし、まれに重症の肝炎となることがありますが、普通は一過性で治り、持続感染を起こすことはありません。以前のわが国では幼少期にいつの間にか感染して抗体を持っている人が多かったのですが、最近では成人でも抗体を持つ人の割合が減っています。

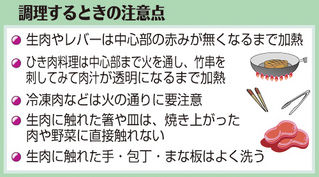

海外の流行地域に滞在する際は、清潔かどうかはっきりしない水や適切な加熱・洗浄がされていない食べ物を取らないようにすることが必要です。A型肝炎はワクチンで予防できるので、海外赴任などで流行地域に長期滞在する場合は医療機関に相談してください。

■E型とは?

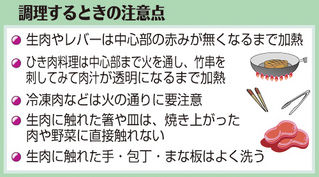

A型肝炎と同様に経口感染するウイルスがE型肝炎ウイルス(HEV)です。以前は海外の流行地域で汚染された水や食べ物で感染すると考えられていました。しかし2003年以降は国内でも、適切な加熱が行われていない野生の獣肉(鹿、猪など)や生の豚レバーの摂取による発生が報告されています。

A型肝炎のように急性肝炎を起こした後には治癒し、持続感染となることはありません。HEVにはワクチンは無いので、海外の流行地域では飲食に注意することが必要です。国内においては、適切な加熱が行われていない野生の獣肉を摂取しないことも必要です。

■伝染性単核球症とは?

肝炎ウイルス以外に肝臓の病気を起こすウイルスとして、伝染性単核球症という病気があります。思春期以降の人に発熱、咽頭扁桃(へんとう)炎、全身のリンパ節の腫れ、脾臓(ひぞう)の腫大が起こり、血液検査で肝障害やリンパ球の増多、異型リンパ球の出現が認められます。

主にエプスタイン・バールウイルス(EBV)というウイルスの初感染が原因となる病気です。わが国では多くの人が乳幼児期に感染して抗体を持っていますが、思春期までに未感染であった場合にはEBVが唾液を介することで感染を起こします。普通は一過性の肝障害で治癒し慢性化することはありません。サイトメガロウイルスなど、他のウイルスでも同様の症状を起こすことがあります。

最後に、肝炎の種類によって違いはありますが、ウイルスに感染すると慢性肝炎となって長期にわたって治療が必要になる場合や、たとえ一過性の急性肝炎で治癒したとしても、しばらくは仕事や学校を休まなくてはならないことがあります。ウイルスによって方法は異なるものの、いずれも予防は可能なので、仕事や日常生活、社会生活の中でできるだけ注意をしてください。

【相談者】

Sさん 20歳男性。海外旅行中、友人の忠告を聞かずに井戸水を飲んだり、加熱していない食べ物を平気で食べてしまいました。帰国後しばらくして倦怠(けんたい)感や微熱が続き、皮膚が黄色くなってきたため、病院を受診したところ、担当の先生から急性肝炎なのですぐに入院するよう言われました。

ウイルス性肝炎のうち、水や食物など経口感染するものにA型とE型があります。食中毒との違いは潜伏期間が長いことで、A型では2~6週間、E型では2~9週間です。急性肝炎を起こすと治るのに1カ月から3カ月かかります。

■A型肝炎とは?

A型肝炎は血液を介する感染ではなく、口からA型肝炎ウイルス(HAV)が入ってくることで感染します。海外の流行地域で汚染された水や食べ物を摂取して感染する場合や、日本国内で貝類などを摂取して感染が起こることがあります。国内では数年ごとに流行する傾向があり、感染者のふん便中のHAVが周りの人に感染して集団発生を起こすこともあります。

急性肝炎を引き起こし、まれに重症の肝炎となることがありますが、普通は一過性で治り、持続感染を起こすことはありません。以前のわが国では幼少期にいつの間にか感染して抗体を持っている人が多かったのですが、最近では成人でも抗体を持つ人の割合が減っています。

海外の流行地域に滞在する際は、清潔かどうかはっきりしない水や適切な加熱・洗浄がされていない食べ物を取らないようにすることが必要です。A型肝炎はワクチンで予防できるので、海外赴任などで流行地域に長期滞在する場合は医療機関に相談してください。

■E型とは?

A型肝炎と同様に経口感染するウイルスがE型肝炎ウイルス(HEV)です。以前は海外の流行地域で汚染された水や食べ物で感染すると考えられていました。しかし2003年以降は国内でも、適切な加熱が行われていない野生の獣肉(鹿、猪など)や生の豚レバーの摂取による発生が報告されています。

A型肝炎のように急性肝炎を起こした後には治癒し、持続感染となることはありません。HEVにはワクチンは無いので、海外の流行地域では飲食に注意することが必要です。国内においては、適切な加熱が行われていない野生の獣肉を摂取しないことも必要です。

■伝染性単核球症とは?

肝炎ウイルス以外に肝臓の病気を起こすウイルスとして、伝染性単核球症という病気があります。思春期以降の人に発熱、咽頭扁桃(へんとう)炎、全身のリンパ節の腫れ、脾臓(ひぞう)の腫大が起こり、血液検査で肝障害やリンパ球の増多、異型リンパ球の出現が認められます。

主にエプスタイン・バールウイルス(EBV)というウイルスの初感染が原因となる病気です。わが国では多くの人が乳幼児期に感染して抗体を持っていますが、思春期までに未感染であった場合にはEBVが唾液を介することで感染を起こします。普通は一過性の肝障害で治癒し慢性化することはありません。サイトメガロウイルスなど、他のウイルスでも同様の症状を起こすことがあります。

最後に、肝炎の種類によって違いはありますが、ウイルスに感染すると慢性肝炎となって長期にわたって治療が必要になる場合や、たとえ一過性の急性肝炎で治癒したとしても、しばらくは仕事や学校を休まなくてはならないことがあります。ウイルスによって方法は異なるものの、いずれも予防は可能なので、仕事や日常生活、社会生活の中でできるだけ注意をしてください。