第17回 前立腺の病気

前立腺肥大症(上)

2017.9.12

尿道圧迫 排尿に障害 加齢とともに増加

【相談者】

Hさん 64歳男性。最近、排尿直後にまたおしっこがしたくなることがしばしばあります。夜間、尿意で目が覚め、トイレの回数も多くなったため来院しました。

中高年の男性に生じる排尿障害は、尿が出にくくなる排出障害と尿を我慢しづらくなる蓄尿障害があります。これらの症状を引き起こす病気は、いろいろあります。その中でも前立腺肥大症は、成人男性に排尿障害を起こす重要な疾患です。

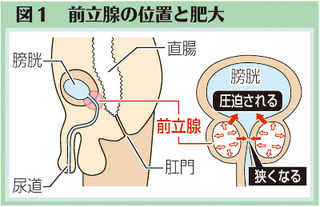

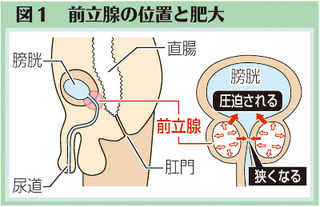

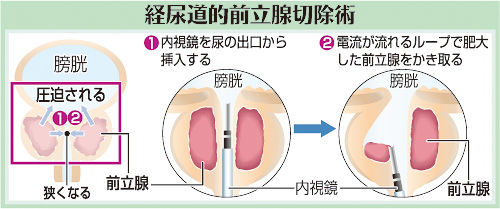

前立腺は図1のように膀胱(ぼうこう)の出口に存在し、その中を尿道が通っています。この前立腺が大きくなることによって膀胱出口の尿道が圧迫され狭くなり症状が引き起こされるのが前立腺肥大症です。

前立腺が大きくなっていても排尿に異常が全くない人は前立腺肥大症の治療の必要はありません。前立腺肥大症以外の原因で排尿症状が起きていることもあります。同じような症状が出る病気には、前立腺がんや過活動膀胱、膀胱炎などがあります。夜何度もトイレに起きるという患者さんをよく検査してみると、健康のためと思って水分をたくさん飲んでいたことが原因だったという例もありました。

■なりやすい人は?

前立腺肥大症は30代から現れ、加齢に従って増加します。80代では約90%の人の前立腺が大きくなっていると言われています。全ての人が治療を必要とする排尿症状を伴うわけではありません。前立腺の肥大と排尿症状を伴い、治療を必要とする、前立腺肥大症の頻度は、その4分の1程度と言われています。

父親と兄弟に前立腺肥大症の手術を受けた人がいる場合、リスクが高くなると報告されています。また肥満、高血圧、高血糖および脂質異常症と前立腺肥大症の関連も指摘されています。

■症状は?

症状は、排出症状(尿の勢いがない、きれが悪いなど)、排尿後症状(終わった後にまだ尿が残っている感じがある、排尿が終わった後に数滴の尿が漏れるなど)、蓄尿症状(尿が近い、急にこらえられないような強い尿意がおこるなど)です。

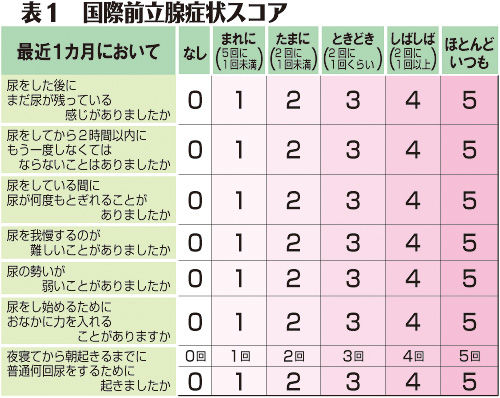

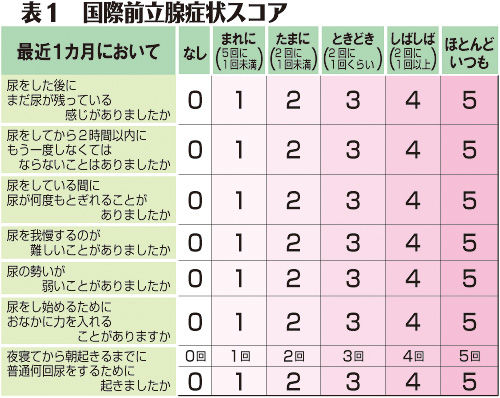

表1に示したチェック表は「国際前立腺症状スコア(IPSS)」といい、1995年にWHO(世界保健機構)が定めた前立腺の症状をスコア化する質問票です。合計が7点以上となった人は前立腺肥大症の疑いがあり検査が必要です。

■検査は?

検査は、IPSSを使った自覚症状の評価から始まります。次に腹部から外陰部を診察し、直腸診で前立腺を触り、大きさや硬さを評価します。さらに尿検査や前立腺がんを調べるPSAという腫瘍(しゅよう)マーカー採血などで前立腺肥大症以外の原因で排尿の症状が出ていないかを検査します。

またセンサーの付いた機械に排尿して排尿量や勢いを測定する尿流測定検査、超音波などで排尿後に膀胱に残っている尿の量を測定する残尿測定検査や前立腺の大きさや形、膀胱の状態などを評価する超音波検査などいくつかの検査で評価して治療の方法を検討することとなります。いずれの検査もひどい痛みや苦痛を伴うものではなく、短時間で終わります。

【相談者】

Hさん 64歳男性。最近、排尿直後にまたおしっこがしたくなることがしばしばあります。夜間、尿意で目が覚め、トイレの回数も多くなったため来院しました。

中高年の男性に生じる排尿障害は、尿が出にくくなる排出障害と尿を我慢しづらくなる蓄尿障害があります。これらの症状を引き起こす病気は、いろいろあります。その中でも前立腺肥大症は、成人男性に排尿障害を起こす重要な疾患です。

前立腺は図1のように膀胱(ぼうこう)の出口に存在し、その中を尿道が通っています。この前立腺が大きくなることによって膀胱出口の尿道が圧迫され狭くなり症状が引き起こされるのが前立腺肥大症です。

前立腺が大きくなっていても排尿に異常が全くない人は前立腺肥大症の治療の必要はありません。前立腺肥大症以外の原因で排尿症状が起きていることもあります。同じような症状が出る病気には、前立腺がんや過活動膀胱、膀胱炎などがあります。夜何度もトイレに起きるという患者さんをよく検査してみると、健康のためと思って水分をたくさん飲んでいたことが原因だったという例もありました。

■なりやすい人は?

前立腺肥大症は30代から現れ、加齢に従って増加します。80代では約90%の人の前立腺が大きくなっていると言われています。全ての人が治療を必要とする排尿症状を伴うわけではありません。前立腺の肥大と排尿症状を伴い、治療を必要とする、前立腺肥大症の頻度は、その4分の1程度と言われています。

父親と兄弟に前立腺肥大症の手術を受けた人がいる場合、リスクが高くなると報告されています。また肥満、高血圧、高血糖および脂質異常症と前立腺肥大症の関連も指摘されています。

■症状は?

症状は、排出症状(尿の勢いがない、きれが悪いなど)、排尿後症状(終わった後にまだ尿が残っている感じがある、排尿が終わった後に数滴の尿が漏れるなど)、蓄尿症状(尿が近い、急にこらえられないような強い尿意がおこるなど)です。

表1に示したチェック表は「国際前立腺症状スコア(IPSS)」といい、1995年にWHO(世界保健機構)が定めた前立腺の症状をスコア化する質問票です。合計が7点以上となった人は前立腺肥大症の疑いがあり検査が必要です。

■検査は?

検査は、IPSSを使った自覚症状の評価から始まります。次に腹部から外陰部を診察し、直腸診で前立腺を触り、大きさや硬さを評価します。さらに尿検査や前立腺がんを調べるPSAという腫瘍(しゅよう)マーカー採血などで前立腺肥大症以外の原因で排尿の症状が出ていないかを検査します。

またセンサーの付いた機械に排尿して排尿量や勢いを測定する尿流測定検査、超音波などで排尿後に膀胱に残っている尿の量を測定する残尿測定検査や前立腺の大きさや形、膀胱の状態などを評価する超音波検査などいくつかの検査で評価して治療の方法を検討することとなります。いずれの検査もひどい痛みや苦痛を伴うものではなく、短時間で終わります。

前立腺肥大症(下)

2017.9.19

合併症あれば切除 座りっぱなしは避けて

【相談者】

Kさん 60歳男性。最近、病院で「前立腺肥大症」と診断されました。どんな治療を受けるのでしょうか。生活上の注意点についても教えてください。

前立腺の治療は、行動療法、薬物治療、保存治療の三つに大別されます。患者さんの状態に応じた最適の治療を選びます。

行動療法には、飲水量の調節や運動などの生活指導、尿意を我慢する膀胱(ぼうこう)訓練、骨盤の筋肉を意識して動かす骨盤底筋訓練などがあります。生活習慣と排尿は密接に関係しており、軽い症状の場合は、これを見直したり改善したりすることで排尿状態がよくなることが期待できます。

■薬は?

前立腺肥大症に対する薬による治療は、近年目覚ましく進歩しています。有効性と安全性が十分確認された薬が複数あります。まずは1種類の薬から始めて、効果が不十分な場合には、いろいろな薬を組み合わせます。複数の薬を服用する際は、専門医による治療が望ましいとされています。

前立腺肥大症に用いる薬には、尿道を広げたり、前立腺を縮小させたりする効果などがあります。いずれも尿の出方をよくする薬です。

他にも、頻尿や尿意切迫感(強い尿意が突然生じて排尿を我慢できない症状)を改善するために投与される薬などがあります。ただし、この薬は尿が出にくくなることもあるため、慎重に用いる必要があります。

■手術は?

手術した方がいいのは(1)薬による治療で効果が不十分あるいは副作用で内服を続けることが困難な場合(2)症状が中等度から重度の場合(3)尿閉(膀胱にたまった尿を出すことができない状態)や血尿、膀胱結石などの合併症がある場合などです。

最も一般的に普及している手術方法は、尿の出口から内視鏡を入れて行う経尿道的前立腺切除術です。電気メスを用いて肥大した前立腺を切除します。体に対する負担も少なく、たいていは翌日から歩いたり食事を取ったりできる治療です。

他に、レーザーを用いて肥大した部分をくり抜く手術もあります。担当医とよく相談して、自分に合った手術方法を選択されるのがよいと思います。

■生活の注意点は?

日常生活では、前立腺への刺激を繰り返すことはあまりよくありません。例えば長時間、椅子に座りっぱなしでいることは骨盤の血流が停滞するので避けた方がいいです。時々は立って、ストレッチしたり少し歩いたりしてください。

下半身を冷やすことも骨盤の血流が悪くなるので、なるべく避ける方がよいでしょう。飲酒も排尿障害を起こしやすいので、適切な量で飲むように十分注意してください。

適度な運動もお勧めします。特に夜間の排尿回数が多い人は、夕方のウオーキングやスクワットなどの運動で症状が改善するといった報告もあります。

また、一見関連がないように思われますが、便秘も排尿に対してさまざまな影響を及ぼします。ひどい場合は直腸にたまった便が尿道を圧迫することで尿が全く出なくなってしまうこともあります。

さらに、薬の中には副作用として排尿障害を起こすものがあります(市販されている風邪薬にもそういったものがあります)。何らかの薬の処方を受ける場合には、前立腺肥大症と診断を受けていることを必ず担当医に伝えてください。

良好な排尿状態を得るためには、規則正しい生活とバランスの良い食事、適度な運動などが不可欠です。これらは生活習慣病や便通障害の改善にもつながりますので、少し心掛けてみてはいかがでしょうか。

【相談者】

Kさん 60歳男性。最近、病院で「前立腺肥大症」と診断されました。どんな治療を受けるのでしょうか。生活上の注意点についても教えてください。

前立腺の治療は、行動療法、薬物治療、保存治療の三つに大別されます。患者さんの状態に応じた最適の治療を選びます。

行動療法には、飲水量の調節や運動などの生活指導、尿意を我慢する膀胱(ぼうこう)訓練、骨盤の筋肉を意識して動かす骨盤底筋訓練などがあります。生活習慣と排尿は密接に関係しており、軽い症状の場合は、これを見直したり改善したりすることで排尿状態がよくなることが期待できます。

■薬は?

前立腺肥大症に対する薬による治療は、近年目覚ましく進歩しています。有効性と安全性が十分確認された薬が複数あります。まずは1種類の薬から始めて、効果が不十分な場合には、いろいろな薬を組み合わせます。複数の薬を服用する際は、専門医による治療が望ましいとされています。

前立腺肥大症に用いる薬には、尿道を広げたり、前立腺を縮小させたりする効果などがあります。いずれも尿の出方をよくする薬です。

他にも、頻尿や尿意切迫感(強い尿意が突然生じて排尿を我慢できない症状)を改善するために投与される薬などがあります。ただし、この薬は尿が出にくくなることもあるため、慎重に用いる必要があります。

■手術は?

手術した方がいいのは(1)薬による治療で効果が不十分あるいは副作用で内服を続けることが困難な場合(2)症状が中等度から重度の場合(3)尿閉(膀胱にたまった尿を出すことができない状態)や血尿、膀胱結石などの合併症がある場合などです。

最も一般的に普及している手術方法は、尿の出口から内視鏡を入れて行う経尿道的前立腺切除術です。電気メスを用いて肥大した前立腺を切除します。体に対する負担も少なく、たいていは翌日から歩いたり食事を取ったりできる治療です。

他に、レーザーを用いて肥大した部分をくり抜く手術もあります。担当医とよく相談して、自分に合った手術方法を選択されるのがよいと思います。

■生活の注意点は?

日常生活では、前立腺への刺激を繰り返すことはあまりよくありません。例えば長時間、椅子に座りっぱなしでいることは骨盤の血流が停滞するので避けた方がいいです。時々は立って、ストレッチしたり少し歩いたりしてください。

下半身を冷やすことも骨盤の血流が悪くなるので、なるべく避ける方がよいでしょう。飲酒も排尿障害を起こしやすいので、適切な量で飲むように十分注意してください。

適度な運動もお勧めします。特に夜間の排尿回数が多い人は、夕方のウオーキングやスクワットなどの運動で症状が改善するといった報告もあります。

また、一見関連がないように思われますが、便秘も排尿に対してさまざまな影響を及ぼします。ひどい場合は直腸にたまった便が尿道を圧迫することで尿が全く出なくなってしまうこともあります。

さらに、薬の中には副作用として排尿障害を起こすものがあります(市販されている風邪薬にもそういったものがあります)。何らかの薬の処方を受ける場合には、前立腺肥大症と診断を受けていることを必ず担当医に伝えてください。

良好な排尿状態を得るためには、規則正しい生活とバランスの良い食事、適度な運動などが不可欠です。これらは生活習慣病や便通障害の改善にもつながりますので、少し心掛けてみてはいかがでしょうか。

前立腺がん

2017.9.26

腫瘍マーカーの数値目安 進行すると腰痛・しびれ

【相談者】

Kさん 64歳男性。先日、人間ドックで前立腺がん検診を受けたところ、腫瘍マーカーが高値で前立腺がんの疑いがあるとの結果が届きました。この結果の意味と、今後どのようにしたらよいかを教えてください。

前立腺がんの疑いがあるといわれたら、誰もが不安で、ショックを受けてしまうでしょう。まずは気持ちを落ち着かせて、前立腺がんのことを知りましょう。

■発症する年代は?

前立腺は、男性の膀胱(ぼうこう)の下にある臓器で尿道の周りを取り囲むように存在します。男性生殖器の機能として、精液に精子を保護する作用のある前立腺液を分泌し、射精を調節する働きと、排尿に関する機能として膀胱の出口で尿を出す、我慢する、といった調節を行っています。

前立腺がんは高齢者のがんであると言えます。45歳以下ではまれですが、50歳以後、頻度は増え、70代では10万人あたり約200人、80歳以上では300人以上になります。

■症状は?

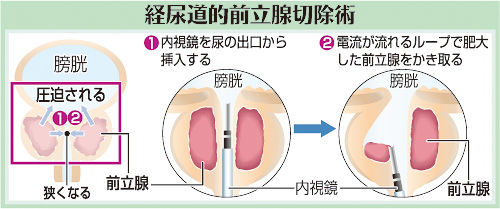

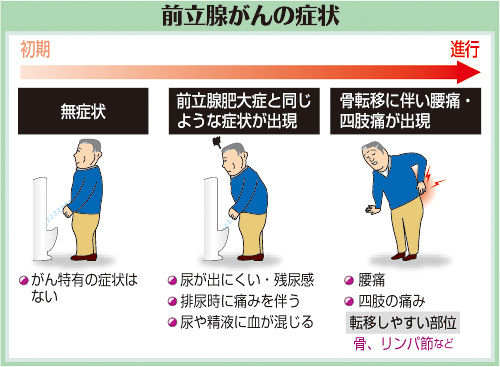

前立腺がんは初期にはほとんど症状がありません。がんが大きくなって尿道が圧迫されると、尿が出にくい、尿の回数が多い、排尿後に尿が残った感じがする、夜間の尿の回数が多いなど、前立腺肥大症と同じ症状が現れます。

がんが尿道または膀胱に広がると、排尿の痛み、目で見てわかる血尿が認められ、さらに大きくなると尿が出なくなることもあります。精嚢腺(せいのうせん)に広がると、精液が赤くなることがあります。さらにがんが進行すると転移による痛みなどが出ます。前立腺がんは、骨に転移しやすいため腰痛や足のしびれなどが出現することもあります。

■検査は?

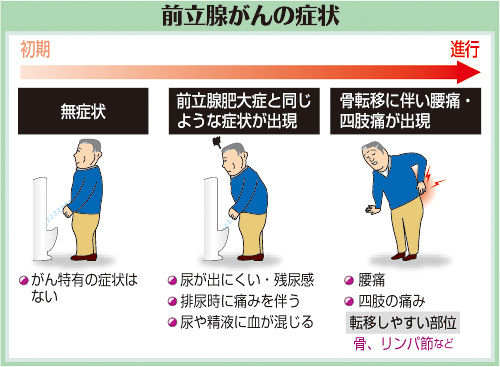

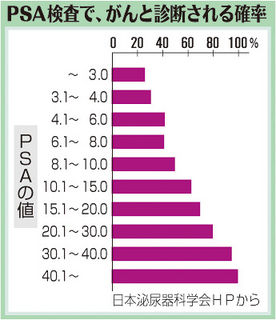

質問の中に出てきた腫瘍マーカーとは、前立腺特異抗原(PSA)を意味します。採血検査で調べることができます。この数値が高いと「前立腺がんの疑いがあり」となります。一般的に基準値は4・0ng/mlとされていますが、若い方の場合はこの基準値を低く設定する場合もあります。

前立腺がんを詳しく調べるためには、泌尿器科専門医のいる施設を受診する必要があります。一般的には、前立腺の大きさや硬さを調べる直腸診、前立腺の形や大きさを測定する超音波検査、画像的にがんを疑う異常がないか調べるためのMRI(磁気共鳴画像装置)検査などが行われます。採血をして再度PSAの値を確認する場合もあります。

これらの検査で前立腺がんの疑いが強いと考えられた場合は、さらに前立腺生検という検査を行います。これは、前立腺の組織の一部を採取する検査です。この検査で採取した組織は、顕微鏡で詳しく調べられます。そしてがん細胞の有無を確認します。

ここまでが、前立腺がんを診断するまでの流れになります。前立腺生検は、からだに痛みを伴う検査のため、いくつかの検査を経てこの検査が必要かを検討します。PSAが異常値であったからといって、全員が生検を受けるわけではありません。まずは、体に大きな負担を伴わない検査をした上でその必要性を検討します。

検診などでPSAが高いと指摘された人は、放置せず一度泌尿器科の専門施設を受診されることをお勧めします。今回のシリーズが、少しでも不安の解消につながれば幸いです。

【相談者】

Kさん 64歳男性。先日、人間ドックで前立腺がん検診を受けたところ、腫瘍マーカーが高値で前立腺がんの疑いがあるとの結果が届きました。この結果の意味と、今後どのようにしたらよいかを教えてください。

前立腺がんの疑いがあるといわれたら、誰もが不安で、ショックを受けてしまうでしょう。まずは気持ちを落ち着かせて、前立腺がんのことを知りましょう。

■発症する年代は?

前立腺は、男性の膀胱(ぼうこう)の下にある臓器で尿道の周りを取り囲むように存在します。男性生殖器の機能として、精液に精子を保護する作用のある前立腺液を分泌し、射精を調節する働きと、排尿に関する機能として膀胱の出口で尿を出す、我慢する、といった調節を行っています。

前立腺がんは高齢者のがんであると言えます。45歳以下ではまれですが、50歳以後、頻度は増え、70代では10万人あたり約200人、80歳以上では300人以上になります。

■症状は?

前立腺がんは初期にはほとんど症状がありません。がんが大きくなって尿道が圧迫されると、尿が出にくい、尿の回数が多い、排尿後に尿が残った感じがする、夜間の尿の回数が多いなど、前立腺肥大症と同じ症状が現れます。

がんが尿道または膀胱に広がると、排尿の痛み、目で見てわかる血尿が認められ、さらに大きくなると尿が出なくなることもあります。精嚢腺(せいのうせん)に広がると、精液が赤くなることがあります。さらにがんが進行すると転移による痛みなどが出ます。前立腺がんは、骨に転移しやすいため腰痛や足のしびれなどが出現することもあります。

■検査は?

質問の中に出てきた腫瘍マーカーとは、前立腺特異抗原(PSA)を意味します。採血検査で調べることができます。この数値が高いと「前立腺がんの疑いがあり」となります。一般的に基準値は4・0ng/mlとされていますが、若い方の場合はこの基準値を低く設定する場合もあります。

前立腺がんを詳しく調べるためには、泌尿器科専門医のいる施設を受診する必要があります。一般的には、前立腺の大きさや硬さを調べる直腸診、前立腺の形や大きさを測定する超音波検査、画像的にがんを疑う異常がないか調べるためのMRI(磁気共鳴画像装置)検査などが行われます。採血をして再度PSAの値を確認する場合もあります。

これらの検査で前立腺がんの疑いが強いと考えられた場合は、さらに前立腺生検という検査を行います。これは、前立腺の組織の一部を採取する検査です。この検査で採取した組織は、顕微鏡で詳しく調べられます。そしてがん細胞の有無を確認します。

ここまでが、前立腺がんを診断するまでの流れになります。前立腺生検は、からだに痛みを伴う検査のため、いくつかの検査を経てこの検査が必要かを検討します。PSAが異常値であったからといって、全員が生検を受けるわけではありません。まずは、体に大きな負担を伴わない検査をした上でその必要性を検討します。

検診などでPSAが高いと指摘された人は、放置せず一度泌尿器科の専門施設を受診されることをお勧めします。今回のシリーズが、少しでも不安の解消につながれば幸いです。