第4回 乳がん

乳がん(上)~原因~

2016.10.4

肥満や喫煙 リスクに 患者は40代でピーク

【相談者】

Sさん 39歳女性。最近、有名人の乳がんの報道が気になっていたところ、45歳の姉が乳がんと診断されました。心配になって来院しました。

わが国では乳がんの患者さんが年々増加し、年7万人以上の方が乳がんにかかっています。年代別の罹患(りかん)率は、30代後半から増え始め、40代後半でピークになります。

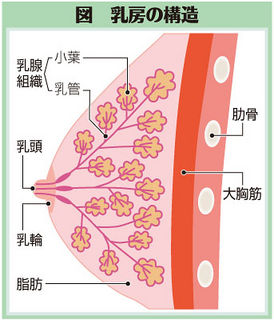

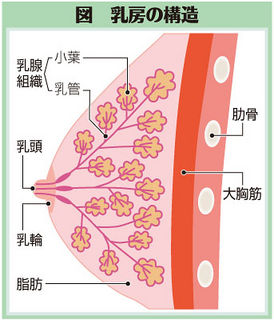

乳房は乳腺、脂肪と、その他の血管などの支持組織から構成されています(図)。乳腺は、乳管と多数の小葉から構成され、乳がんのほとんどは乳管から発生する乳管がんです。発生したがんは、乳管内を這うように広がったり(乳管内進展)、風船を膨らませたように周囲に食い込んで広がったりします(浸潤)。

■発症リスクは?

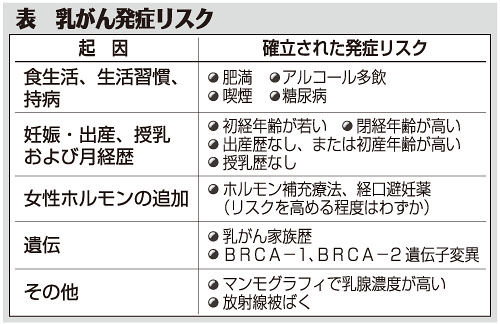

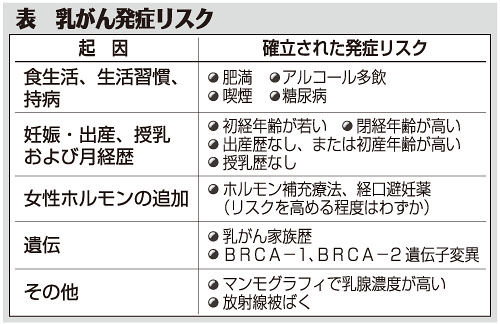

乳がんの発生については、大勢の女性に行われた長期間の調査から、いくつかの発症リスクが分かってきています(表)。

近年、日本で乳がんの患者さんが増加しているのは、食生活の変化が大きな要因ではないかと言われています。

肥満は発症リスクを高めますが、閉経後の人が運動をすることでリスクを減らせることは確実です。アルコール多飲や喫煙は、多くの生活習慣病の一因であり、リスクを高めることが確実とされています。受動喫煙でもリスクが高くなる可能性があります。

最近の研究で、大豆食品を多く摂取すると発症リスクが低くなることがわかってきました。しかし、イソフラボンなどのサプリメントや健康食品を摂取することで発症リスクが下がることは証明されていませんので、乳がんの予防を目的としたサプリメントなどの摂取はお勧めできません。

糖尿病がある人も、発症リスクが高くなります。

■ホルモンの影響は?

乳がんは、女性ホルモンが高い濃度で長時間作用すると発生しやすくなると考えられていますので、初経年齢が若い、閉経年齢が高い、出産歴なし、または初産年齢が高い、授乳歴がない場合などは、女性ホルモンの影響で発症リスクが高くなります。

ホルモンを追加するホルモン補充療法や経口避妊薬で乳がんの発症リスクが高くなると言われていますが、その程度はわずかで、これらの薬を使用する利益とのバランスを考えて使用するかどうかを決める必要があります。

■遺伝するの?

乳がんの5~10%は遺伝性であると言われています。これまでの研究で、遺伝的に乳がんを発症しやすい人の多くは、BRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子と呼ばれる遺伝子のいずれかに、一般の人とは異なる部分(遺伝子変異)が見つかっています。このような人では、乳がんのみではなく、卵巣がんも発症しやすい傾向があります。

マンモグラフィー(乳房のX線撮影)では、乳腺は白く、脂肪は黒く写ります。乳房にしめる乳腺の割合のことを「乳腺濃度」といいます。乳腺濃度が高い方は、発症リスクが高いといわれています。マンモグラフィーなどの乳房検査については、次回解説します。

乳がんの発症リスクがいくつか分かってきましたが、確実に乳がんにならない予防法はないため、乳がん検診を受けて早期に発見することが最も重要です。

【相談者】

Sさん 39歳女性。最近、有名人の乳がんの報道が気になっていたところ、45歳の姉が乳がんと診断されました。心配になって来院しました。

わが国では乳がんの患者さんが年々増加し、年7万人以上の方が乳がんにかかっています。年代別の罹患(りかん)率は、30代後半から増え始め、40代後半でピークになります。

乳房は乳腺、脂肪と、その他の血管などの支持組織から構成されています(図)。乳腺は、乳管と多数の小葉から構成され、乳がんのほとんどは乳管から発生する乳管がんです。発生したがんは、乳管内を這うように広がったり(乳管内進展)、風船を膨らませたように周囲に食い込んで広がったりします(浸潤)。

■発症リスクは?

乳がんの発生については、大勢の女性に行われた長期間の調査から、いくつかの発症リスクが分かってきています(表)。

近年、日本で乳がんの患者さんが増加しているのは、食生活の変化が大きな要因ではないかと言われています。

肥満は発症リスクを高めますが、閉経後の人が運動をすることでリスクを減らせることは確実です。アルコール多飲や喫煙は、多くの生活習慣病の一因であり、リスクを高めることが確実とされています。受動喫煙でもリスクが高くなる可能性があります。

最近の研究で、大豆食品を多く摂取すると発症リスクが低くなることがわかってきました。しかし、イソフラボンなどのサプリメントや健康食品を摂取することで発症リスクが下がることは証明されていませんので、乳がんの予防を目的としたサプリメントなどの摂取はお勧めできません。

糖尿病がある人も、発症リスクが高くなります。

■ホルモンの影響は?

乳がんは、女性ホルモンが高い濃度で長時間作用すると発生しやすくなると考えられていますので、初経年齢が若い、閉経年齢が高い、出産歴なし、または初産年齢が高い、授乳歴がない場合などは、女性ホルモンの影響で発症リスクが高くなります。

ホルモンを追加するホルモン補充療法や経口避妊薬で乳がんの発症リスクが高くなると言われていますが、その程度はわずかで、これらの薬を使用する利益とのバランスを考えて使用するかどうかを決める必要があります。

■遺伝するの?

乳がんの5~10%は遺伝性であると言われています。これまでの研究で、遺伝的に乳がんを発症しやすい人の多くは、BRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子と呼ばれる遺伝子のいずれかに、一般の人とは異なる部分(遺伝子変異)が見つかっています。このような人では、乳がんのみではなく、卵巣がんも発症しやすい傾向があります。

マンモグラフィー(乳房のX線撮影)では、乳腺は白く、脂肪は黒く写ります。乳房にしめる乳腺の割合のことを「乳腺濃度」といいます。乳腺濃度が高い方は、発症リスクが高いといわれています。マンモグラフィーなどの乳房検査については、次回解説します。

乳がんの発症リスクがいくつか分かってきましたが、確実に乳がんにならない予防法はないため、乳がん検診を受けて早期に発見することが最も重要です。

乳がん(中)~検診~

2016.10.18

日を決め自分でチェック 2年に1回はX線検査

【相談者】

Sさん 48歳女性。最近乳房に触れると何か硬いものを感じるようになりました。もしや乳がんではと心配です。検診を受けるのがよいのか、病院を受診したほうがよいのか迷っています。どんな検査をされるのかも不安です。

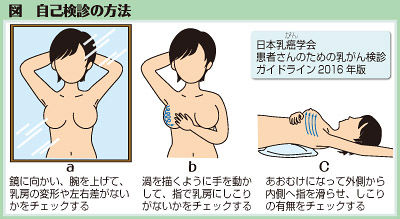

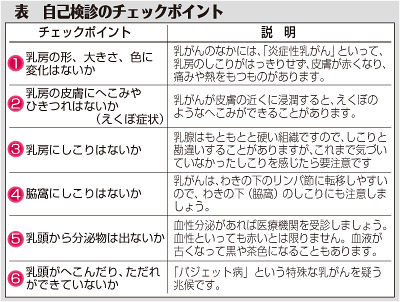

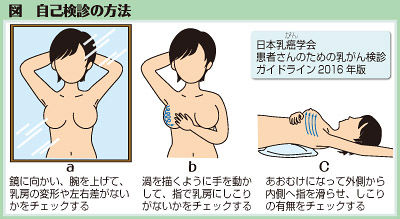

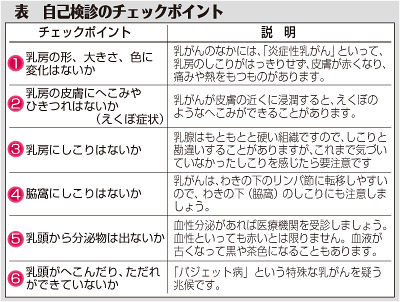

乳がんは自分で発見できるがんの一つですので、自己検診が大切です。閉経前の女性は、月経終了後1週間ほどの間に、閉経後の人は毎月、日にちを決めて乳房をチェックしましょう。自己検診の方法は図を参考にしてください。異常を感じたら、医療機関を受診してください。自己検診で注意するポイントは表に示しました。

■どんな方法?

日本ではかつて、問診と視触診による乳がん検診が行われていましたが、乳がんによる死亡者数を減らす効果は得られませんでした。そこで、現在は40歳以上の女性に対してマンモグラフィー検診を2年に1回受けることが推奨されています。

撮影法は、乳腺専用のX線撮影装置を用いて、2枚のプレートで乳房を挟んで圧迫し、薄くのばして撮影します。圧迫することで痛みが生じますので、敬遠される人もいらっしゃいますが、良い画像を得るためには多少の我慢が必要です。

近年、乳腺濃度を知ることが大切であるといわれています。その理由は、高濃度乳腺(デンスブレストとも言います)の人は乳がん発症リスクが高いことと、白く写る乳がんを見つけにくいことです。マンモグラフィーを受けた人は、自分の乳腺濃度を知っておきましょう。

■検査の種類は?

他には超音波検査、MRI(磁気共鳴画像装置)検査、PET(陽電子放射断層撮影)検査があります。

超音波検査は、わが国の40歳代の女性で、大規模な調査が行われ、マンモグラフィーと併用することで、より多くの乳がんが見つかることがわかりました。しかし、乳がん死亡率低下に有効か否かはもう少し検討が必要です。

MRIは、乳がんを見つける能力が最も高いのですが、費用がかかり、良性疾患が多数見つかりますので、一般的にはMRI検査による乳がん検診は勧められません。PET検査は、非常に高額な検査である上、早期の乳がんが見つからないこともあり、これも検診としてはお勧めできません。

■異常があれば?

検診で異常を指摘されたり、症状があったりして医療機関を受診されたら、初めに問診、視触診、マンモグラフィー、超音波検査を行います。超音波検査は、人体に影響をおよぼすことがなく、痛みもありません。マンモグラフィーで高濃度乳腺の方でも、しこりの存在診断や良性・悪性の区別が可能です。ただし、マンモグラフィーと超音波検査のどちらか一方でしか発見できない乳がんもありますので精密検査においては両方の検査を行うのが通常です。

画像診断でがんが疑われた場合は、病変から細胞や組織を採取して顕微鏡検査を行うことが必要となります。細い針を乳房に刺して細胞を吸い取る「穿刺(せんし)吸引細胞診」や、局所麻酔下で、太い針を刺して組織を採取する針生検があります。

検診で異常を指摘されても、多くの場合は良性病変です。乳腺症、線維腺腫などが主なもので、多くは治療の必要はありません。ただし、良性であっても、経過観察が必要なこともありますので、担当医からよく説明を聞き、ご自分の異常のことを知っておきましょう。

【相談者】

Sさん 48歳女性。最近乳房に触れると何か硬いものを感じるようになりました。もしや乳がんではと心配です。検診を受けるのがよいのか、病院を受診したほうがよいのか迷っています。どんな検査をされるのかも不安です。

乳がんは自分で発見できるがんの一つですので、自己検診が大切です。閉経前の女性は、月経終了後1週間ほどの間に、閉経後の人は毎月、日にちを決めて乳房をチェックしましょう。自己検診の方法は図を参考にしてください。異常を感じたら、医療機関を受診してください。自己検診で注意するポイントは表に示しました。

■どんな方法?

日本ではかつて、問診と視触診による乳がん検診が行われていましたが、乳がんによる死亡者数を減らす効果は得られませんでした。そこで、現在は40歳以上の女性に対してマンモグラフィー検診を2年に1回受けることが推奨されています。

撮影法は、乳腺専用のX線撮影装置を用いて、2枚のプレートで乳房を挟んで圧迫し、薄くのばして撮影します。圧迫することで痛みが生じますので、敬遠される人もいらっしゃいますが、良い画像を得るためには多少の我慢が必要です。

近年、乳腺濃度を知ることが大切であるといわれています。その理由は、高濃度乳腺(デンスブレストとも言います)の人は乳がん発症リスクが高いことと、白く写る乳がんを見つけにくいことです。マンモグラフィーを受けた人は、自分の乳腺濃度を知っておきましょう。

■検査の種類は?

他には超音波検査、MRI(磁気共鳴画像装置)検査、PET(陽電子放射断層撮影)検査があります。

超音波検査は、わが国の40歳代の女性で、大規模な調査が行われ、マンモグラフィーと併用することで、より多くの乳がんが見つかることがわかりました。しかし、乳がん死亡率低下に有効か否かはもう少し検討が必要です。

MRIは、乳がんを見つける能力が最も高いのですが、費用がかかり、良性疾患が多数見つかりますので、一般的にはMRI検査による乳がん検診は勧められません。PET検査は、非常に高額な検査である上、早期の乳がんが見つからないこともあり、これも検診としてはお勧めできません。

■異常があれば?

検診で異常を指摘されたり、症状があったりして医療機関を受診されたら、初めに問診、視触診、マンモグラフィー、超音波検査を行います。超音波検査は、人体に影響をおよぼすことがなく、痛みもありません。マンモグラフィーで高濃度乳腺の方でも、しこりの存在診断や良性・悪性の区別が可能です。ただし、マンモグラフィーと超音波検査のどちらか一方でしか発見できない乳がんもありますので精密検査においては両方の検査を行うのが通常です。

画像診断でがんが疑われた場合は、病変から細胞や組織を採取して顕微鏡検査を行うことが必要となります。細い針を乳房に刺して細胞を吸い取る「穿刺(せんし)吸引細胞診」や、局所麻酔下で、太い針を刺して組織を採取する針生検があります。

検診で異常を指摘されても、多くの場合は良性病変です。乳腺症、線維腺腫などが主なもので、多くは治療の必要はありません。ただし、良性であっても、経過観察が必要なこともありますので、担当医からよく説明を聞き、ご自分の異常のことを知っておきましょう。

乳がん(下)~治療~

2016.10.25

6割が乳房温存手術/医療スタッフに相談を

【相談者】

Hさん 52歳女性。検診で乳房にしこりを指摘され、精密検査をしたところ、乳がんと診断されました。本当に乳がんなのか、治療法はどうするのか、治るのかなど心配が尽きません。 がんといわれたら、誰もが不安で、ショックを受けてしまうでしょう。まずは気持ちを落ち着かせて、乳がんのことを知りましょう。そのためには担当医の説明をよく聞きましょう。納得がいかない場合は「セカンドオピニオン」も考慮しましょう。

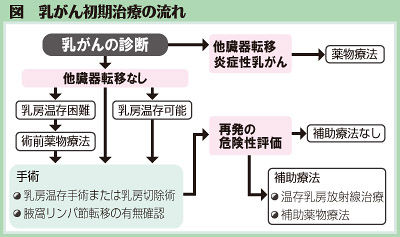

乳がん治療の概略を図に示しました。乳がんを根治するには手術が必要ですが、しこりが大きいなど、そのままでは乳房温存手術が困難な場合は、術前薬物療法により、がんを小さくしてから手術を行うことがあります。術後は、がんの病期や特性に応じて、術後の再発予防のための補助療法を考慮します。

■手術は?

標準的な手術法は「乳房温存手術」と「乳房切除術」です。前者に術後放射線治療を加えることによって、乳房切除術と同等の治療成績が得られることが証明され、現在では6割程度の患者さんが温存手術を受けています。

腋窩(えきか)(わきの下)リンパ節に乳がんの転移があると、他の臓器に転移する危険性が高いので、転移があるかどうかは大切です。術前に転移があると判断されれば腋窩リンパ節を切除します(腋窩リンパ節郭清)。明らかな転移がない場合は、センチネルリンパ節のみを摘出します。センチネルリンパ節とは、乳房から乳がん細胞が真っ先にたどり着くリンパ節のことです。

乳房再建は、乳房を失ったことによる不便や喪失感を軽減する利点があります。再建法には、患者さんの体の一部を乳房に移動する方法と、人工乳房(インプラント)による方法があります。

切除された乳がんは、顕微鏡検査により、浸潤の有無、がんの組織型、がん細胞の特性、リンパ節転移の有無などが調べられます。これらにより再発の危険性、補助療法の要否、薬物療法の種類などを決定します。

■薬物療法は?

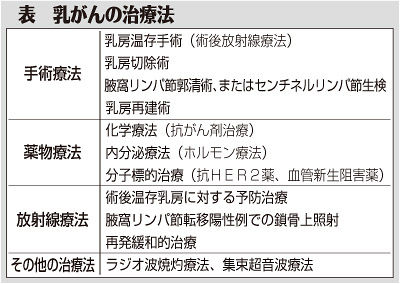

乳がんの薬物療法は主に3種類あります(表)。それぞれを単独で投与したり、併用したりします。薬物療法の目的は(1)手術前にしこりを小さくする(術前治療)(2)手術後の再発予防(補助療法)(3)転移や再発乳がんに対する延命、症状緩和-に分けられます。

治療薬は、乳がんの特性、再発の危険性、患者さんの全身状態、治療法に対する意向、月経の有無などを考慮して決定します。ホルモン剤や抗HER2薬は、がん細胞にこれらの薬が反応する部位がないと効きませんので、がん特性検査により適応の有無が決定されます。

■放射線治療は?

放射線治療には、主に3種類あります。術後温存乳房に対する放射線治療により、温存乳房内再発が約3分の1に減ることがわかっています。1回の照射は1~3分で、5週間ほどかけて行います。腋窩リンパ節に転移があった場合は、再発予防のため、首の付け根から鎖骨の上(鎖骨上窩)に放射線治療を行うことが勧められます。

乳がんの治療施設には、医師のほか、乳がん看護や化学療法に詳しい看護師や薬剤師らがいます。これらの医療スタッフと良い関係を持つことで治療がスムーズに進められます。遠慮することなく相談しましょう。